Много лет назад, когда я учился в семинарии, у меня был необычный опыт одновременной жизни в двух религиозных мирах: христианском и буддийском.

По утрам я посещал занятия по христианству под руководством талантливых профессоров семинарии, которые готовили меня к тому, чтобы стать священнослужителем. А во второй половине дня я работал учителем английского языка у дзен-буддийского монаха из Японии, который недавно завершил свое монашеское обучение в Киото, пережив опыт сатори (просветления) с помощью своего дзен-мастера.

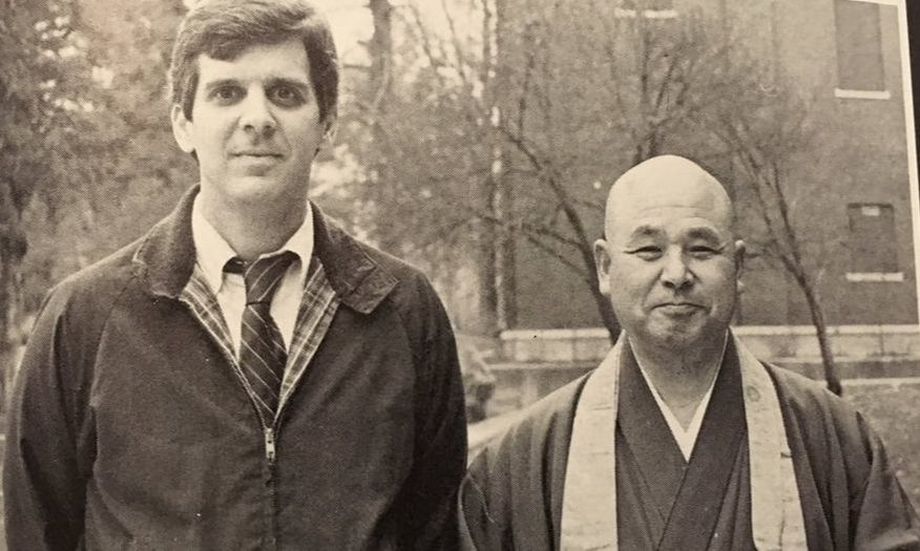

Для молодого семинариста, только что окончившего колледж, год моей работы в качестве преподавателя английского языка у этого дзен-монаха был очень насыщенным. Я уходил с утренних занятий, размышляя об отношении «я» к Богу, как оно понимается в Евангелии от Иоанна, глубоко погружаясь в богатство христианского пути. Затем я приходил к дзенскому монаху во второй половине дня, говорил о дзен и размышлял о том, существуют ли вообще «я» и Бог. Он изображен на фото ниже.

Один день в семинарии иллюстрирует целый год. Я помню, как утром, перед занятиями, я пошел в часовню и вместе с моими товарищами-семинаристами пел Amazing Grace. Я чувствовал себя окутанным Божьей любовью. Во второй половине дня я обсуждал со своим другом-дзэнцем значение известного коана «Что такое звук хлопка одной руки?». Он объяснил, что рационального или шаблонного ответа не существует, но есть «ответ», и что он связан с тем, что у Вас нет «я», отделенного от мира. Мы с ним постоянно говорили о буддийской идее отсутствия отдельного «я», или анатмана.

По окончании нашей дискуссии я задался вопросом, было ли вообще у Иисуса «я», и было ли оно у Бога. Может быть, они тоже являются примером анатмана. Может быть, они могли бы услышать звук хлопка одной ладони, потому что их «я», как и «я» хорошего дзен-буддиста, было пустым по сути и завершенным миром. Мне показалось, что весь год был похож на этот: попытка связать удивительную благодать любви Бога со звуком хлопка одной ладони.

Конечно, этот год не возник в вакууме. Для меня он стал результатом довольно глубокого поиска не просто христианской идентичности, а живой христианской веры. Я сам был удивлен, обнаружив, что буддизм может помочь мне обрести эту веру.

Впервые я заинтересовался буддизмом на старших курсах колледжа. Я искал альтернативу одной из форм фундаменталистского христианства, в которую я ненадолго впал; и я нашел эту альтернативу в трудах покойного католического писателя Томаса Мертона. Он был монахом, жившим в монастыре в Гефсимании, штат Кентукки, и много писал на многие темы, включая войну и мир, социальную справедливость, созерцательную молитву, мистицизм и буддизм. Интерес Мертона к буддизму задел меня за живое, поскольку я, как и он, тяготел к тем формам духовности, которые подчеркивают «отказ от слов» и «осознание в настоящем моменте». Протестантское христианство часто казалось мне слишком многословным. Буддизм указывал на мир за пределами слов.

Одна из причин, по которой мне особенно нравился Мертон, заключается в том, что он был чувствителен к тому факту, что христианство тоже указывает на мир за пределами слов. Оно указывает на мир других живых существ, которых нужно любить на их собственных условиях и ради них самих, которых нельзя свести к именам, которые мы им даем; и оно также указывает на мир божественной тишины, переживаемой в глубинах созерцательной молитвы. Мертон обратился к буддизму как к способу углубить свое собственное понимание безсловесных, транстеологических измерений христианства, и с его помощью я сделал то же самое.

Под влиянием трудов Мертона я начал посещать курсы по мировым религиям в течение первого года обучения в семинарии, хотя я также посещал курсы по библеистике, истории христианства и христианскому богословию. На этом этапе мой интерес к буддизму удовлетворялся в основном с помощью книг и лекций на этих курсах. Выросший в протестантской среде среднего класса в Техасе, я не был лично знаком ни с одним буддистом, тем более с дзен-буддистом.

Все изменилось, когда один из моих профессоров попросил меня быть преподавателем английского языка для монаха из Японии. Моим профессором была Маргарет Дорниш, преподаватель мировых религий, и я читал у нее курс по буддизму. Ее просьба и мое согласие на нее изменили мою жизнь. Монаха звали Кейдо Фукусима, и он был направлен в США своим хозяином в Японии для изучения английского языка и знакомства с Америкой. Мое задание состояло в том, чтобы встречаться с ним каждый день в течение целого года, обучать его английскому языку, а также водить его по многочисленным местам в южной Калифорнии, от торговых центров до монастырей. По сути, я сам должен был стать для него частью этого опыта. Познакомившись со мной и узнав, как мыслят молодые люди, он должен был встретиться с «американцем». Я изо всех сил старался быть для него «американцем», но я уверен, что в лучшем случае я был техасцем среднего класса. Вместе с доктором Дорнишем я беспокоился, что буду учить Кейдо Фукусиму говорить по-английски с техасским акцентом.

Я быстро узнал, что мой студент, которого мне сказали называть Геншо, уже семь лет изучал английский язык в Японии. Позже я узнал, что Gensho означает «молодой монах», и что я все время называл его «молодой монах». Это было странно, поскольку он был старше меня на десять лет, но, похоже, это его не беспокоило. В любом случае, его отправляли в Соединенные Штаты не для изучения английского языка, а скорее для того, чтобы он подтянул английский, чтобы он мог вернуться в Японию и отвечать на вопросы американцев о дзен. Учитывая его знание языка, мы договорились, что я буду учить его английскому, а он будет объяснять мне дзен. Таким образом, мы проводили часы за часами, разговаривая о дзен и буддизме.

Как только мы начали говорить о дзен, он объяснил мне, что лучший способ понять дзен — это ежедневно заниматься дзен-медитацией, или дзадзен. Под его руководством я действительно занялся этой практикой и занимаюсь ею с тех пор. Она познакомила меня с тем миром за пределами слов — миром чистого слушания, — который изначально привел меня к интересу к Дзен. Двадцать лет дзен-медитации — это, по крайней мере, часть того опыта, который я привношу на этот сайт. Другая часть — это двадцать лет преподавания буддизма и азиатских религий студентам старших курсов колледжа.

Но объяснения Гэнсё о дзэн не ограничились дискуссиями или дзадзэн. Самыми мудрыми учениями, которые он дал мне в те дни, были блеск в его глазах, его постоянно присутствующее чувство юмора и его доброта. Эти занятия были для меня тогда и остаются сейчас живым дзэном. Мертвый дзен — это то, что Вы получаете в книгах, и, возможно, даже в таких книгах, как эта. Живой дзен — это то, что Вы получаете, когда оказываетесь лицом к лицу с человеком дзен или, что еще глубже, с самой жизнью. Как часто говорил Гэнсё, высший коан — это не вопрос: «Что такое звук хлопка одной руки?». Это сама жизнь. Это то, как Вы реагируете на то, что предстает перед Вами: рождение детей, смерть любимых, ласки Вашей возлюбленной, красота закатов, убийство невинных, смех друзей, голод ребенка. Когда Вы реагируете с мудростью и состраданием в непосредственной близости от момента, Вы становитесь живым Дзен. Ваша жизнь — это Ваша проповедь. Вы подобны собаке и кошке на фотографии: присутствуете в настоящем моменте, верны своей природе Будды во всей ее особенности.

С его помощью я понял, что Дзен — это не достижение другого места, называемого нирваной, а скорее достижение того места, с которого мы начинаем — а именно, настоящего момента — и свободная жизнь в настоящем и текущем моменте повседневной жизни. Дзен — одна из самых приземленных и конкретных религий, которые я знаю. Она очень телесна и практична. По этой причине я думаю, что дзен может обогатить воплощающий акцент христианства, которое также находит бесконечное в конечном, священное в обыденном, слово в воплощении повседневной жизни. Живой дзен может помочь христианам более глубоко войти в ту форму жизни, к которой мы стремимся: жизнь во Христе.

Когда я проводил свои дневные и многие вечерние часы с Гэнсё, мои более консервативные друзья в семинарии немного беспокоились за меня. Они знали, что дзен-буддисты не часто говорят о Боге и что вера в Бога не является частью мира дзен. И они беспокоились, что я сам впадаю в двойную религиозную идентичность. Один из них назвал это «двойной религиозной принадлежностью».

Мне было не по себе от этой фразы. Даже когда я чувствовал, что каждый день переживаю два разных мира, я не ощущал, что принадлежу к двум странам и имею два паспорта. Скорее, я чувствовал себя одним человеком, который получает питание из двух внутривенных трубок: одна — дхарму буддизма, другая — мудрость Христа. Я позаимствовал эту метафору у замечательного учителя дзен в США Сьюзан Джион Постал. Интуитивно я знал, что эти два лекарства совместимы, но я пытался понять, как они совместимы с моим умом. Более того, я знал, что если бы мне пришлось выбирать одно лекарство вместо другого, я бы выбрал Христа. Я не был полностью буддистом и полностью христианином, или наполовину буддистом и наполовину христианином, а скорее христианином, находящимся под влиянием буддизма. К счастью, эти две жидкости действительно оказались совместимыми и взаимообогащающими, поэтому меня не заставляли выбирать. Каждая из них обладала целебными качествами, которые могли дополнить другую.

В чем же тогда заключалось целительное качество христианства? Конечно, оно имеет много общего с Богом и с исцеляющей силой веры в Бога. Частично это исцеляющее качество можно описать, если я более подробно расскажу о службе в часовне в семинарии, когда мы пели Amazing Grace. Когда я пел вместе с другими, я чувствовал, что действительно существует благодать, как в тексте, так и в мелодии и в людях, которые ее поют. Мы каким-то образом были вместе в общении любви, даже будучи разными людьми. Я почувствовал, что существует таинственное и объемлющее присутствие — разум, подобный небу, — в котором мы живем, дышим и имеем свое бытие, и что этот разум удивительно благодатен. Мы можем жить, опираясь на эту благодать, и даже приумножать ее.

Со своей стороны, я наиболее ярко ощутил эту благодать не в идеях, почерпнутых из книг, а в дарах личных отношений, в красоте мира природы, в глубине снов, в надеждах на мир, в тишине души, в глазах животных, в таинствах музыки и в актах любящей доброты. В нашем мире есть что-то прекрасное, даже среди его трагедий. Для меня эта красота — Бог. Бог — это приманка для красоты во Вселенной и даже больше. И Бог также находится в красоте. Красота мира — это тело Бога.

Признаться, даже в семинарии я не всегда представлял себе Бога как мужское божество, живущее за пределами планеты. Мои преподаватели, особенно те, которые были теологами процесса, тоже не всегда представляли себе Бога как мужское божество, живущее за пределами планеты. С их помощью я пришел к тому образу мышления о Боге, который с тех пор имеет для меня смысл. Они помогли мне понять, что Вселенная находится не вне Бога, как слуга, сидящий далеко внизу под троном, на котором восседает царь; а скорее внутри Бога, как развивающиеся эмбрионы находятся внутри утробы матери, или косяки рыб — внутри океана, или облака — внутри неба.

Мои преподаватели называли эту точку зрения пан-эн-теизмом: фраза, придуманная в девятнадцатом веке, которая буквально означает, что все находится в Боге, даже если Бог больше, чем все. Мне казалось тогда и кажется сейчас, что пан-эн-теизм ближе к истине удивительной благодати. Благодать — это не то, к чему мы приближаемся издалека, как к трону, на котором восседает король, а скорее то, что «всегда уже здесь», как чистый дар. Как океан «всегда уже здесь» для рыбы, плавающей в нем, так и благодать «всегда уже здесь» для человеческих существ. Наша задача, как людей, состоит в том, чтобы пробудиться к тому, что всегда уже здесь.

Я уже говорил, что с точки зрения панентеистического подхода Бог — это нечто большее, чем все вместе взятое. Это, безусловно, относится и к теологам процесса. Как океан больше, чем все рыбы, плавающие в нем, так и Бог больше, чем наш опыт восприятия Бога. Представьте себе рыбу, плавающую у берегов Мексиканского залива в Северной Америке, и воображающую, что она знает все об океане, включая то, каков он у берегов Новой Зеландии, Южной Африки и Арктики. Эта рыба приравняла бы свой собственный опыт Бога ко всему Богу.

К сожалению, именно это я и делал на старших курсах колледжа, когда был фундаменталистом. Я был совершенно уверен, что знаю всего Бога, и что другие, не согласные со мной, ошибаются. И именно поэтому я так рад, что открыл для себя Томаса Мертона, который помог мне понять, что божественный океан всегда больше, чем наши ощущения от него, и мы можем мягко лечь в его воды. От Мертона я узнал о том, что Бог — это нечто большее, и о том, что молчаливое слушание — это глубокий способ соединиться с этим Богом.

Часто в семинарии перед тем, как лечь спать ночью, я молился божественному «больше-существу». Не только созерцательную молитву, которую описывает Томас Мертон, но и более традиционную молитву обращения, которая лежит в основе многих религий. Я бы открыл свое сердце божественному океану и сказал: «Пожалуйста, будь с ними, Господи», или «Мне так жаль, Боже», или «Спасибо, это так прекрасно», или «Пусть все существа будут счастливы». Действительно, во времена печали я также молился более тяжелыми молитвами, жалобами и протестами, такими как «Почему Ты позволил этому случиться?», «Где Ты вообще?» и «Почему Ты оставил меня?». Для меня это была своего рода первичная речь сердца, больше похожая на поэзию, чем на прозу. Они устремлялись в просторы тайны, недоступной моему воображению, но присутствующей даже в ее отсутствии.

Поначалу я чувствовал себя немного виноватым за эти более трудные молитвы. Я знал, что подобные молитвы довольно часто встречаются в Библии, например, в Псалмах, но по какой-то причине я считал, что должен быть добрее к Богу, чем библейские авторы. К счастью, мои преподаватели объяснили, что все эти способы молитвы являются подлинными, если они исходят из сердца, потому что Божественный океан достаточно велик и могуч, чтобы принять и поглотить все сомнения, боль, страдания и даже все грехи.

Откуда они это знают? Большинство из них апеллировали к опыту, а также к Иисусу. По мнению большинства моих учителей, Иисус был не сверхъестественной фигурой, спустившейся на землю свыше, а скорее человеком среди людей, чье открытое сердце раскрывало особый аспект Бога: открытое сердце Бога, принимающее мир в Божественную жизнь, с нежной заботой о том, чтобы ничего не было потеряно. Если мы представляем себе Бога как океан, говорили они, то давайте представим себе Иисуса как рыбу среди рыб, чье открытое сердце раскрывает эмпатию и эрос самого океана. Иисус был, как бы, окном в Божественное. Мне нравилось думать об Иисусе как об одной из тех рыб с особенно сияющими глазами. Вы могли бы заглянуть в его глаза и увидеть океан. Его имя было не власть, не контроль и не страх. Его имя было сострадание. Вы могли почувствовать этот океан каждый раз, когда слушали других рыб и заботились о них. Вы могли почувствовать его и тогда, когда сострадали себе. Это был очень широкий океан, не имеющий границ, и каким-то образом люди увидели его в глазах Иисуса. Конечно, не в его одних, но и в глазах других.

Конечно, не все глаза обнаруживают сострадание. Некоторые из них направлены на власть и контроль. Люди с глазами, жаждущими власти, каким-то образом потеряли из виду свою способность к уязвимой любви. Их жертвы нуждаются в нашей особой любви и заботе, а также в нашей надежде на то, что каким-то образом жизненный путь продолжится, и их сердца обретут покой. И те, кто жаждет власти, тоже нуждаются в нашей любви. Это учение Будды и Иисуса. Мы не должны проводить границы вокруг любви.

Я думаю, что океан сострадания — это также океан слушания. Его затрагивает все, что происходит постоянно: он всеуязвим, как человек на кресте. У меня было несколько друзей в семинарии, и у меня много друзей сейчас, которые не верят в молитву. Некоторые из моих друзей в колледже, где я преподаю, вообще не верят в существование божественного океана. Они считают, что великое вместилище, в котором разворачивается вселенная, — это скорее пустое пространство, чем удивительная благодать, скорее вакуум, чем открытое сердце. И, конечно, они могут быть правы. Когда речь идет о тайне, внутри которой мы все плаваем, как рыбы в море, мы все видим как сквозь темное стекло. Никто не может постичь океан, даже христиане.

Кроме того, у меня есть более религиозные друзья, которые действительно верят в некую божественную тайну, но не считают, что она принимает молитвы. Они рассматривают эту тайну скорее как энергию или силу, которая может действовать на вещи, но на которую нельзя воздействовать. Она обладает способностью давать, но не принимать. Наша задача, по их мнению, состоит в том, чтобы исполнять волю Бога, осознавая, что Бог ни в коем случае не нуждается в нас. Для этих друзей Бог больше похож на мужское божество, живущее за пределами планеты, чем на океан сострадания. Он стоит над Землей, время от времени наблюдая за ней и время от времени вмешиваясь, но он прекрасно справится, если Земля и вся Вселенная перестанут существовать.

Со своей стороны, я не возражаю против того, чтобы другие люди представляли себе Бога как мужское божество, живущее за пределами планеты. Я думаю, что нам нужно много разных образов Бога в нашем воображении, и что этот образ — один из многих, которые могут нам помочь. Я встречал людей, которым этот образ Бога помог справиться с огромными страданиями с большим мужеством. Но у меня действительно есть проблема с людьми, которые представляют себе это мужское божество как имеющее власть давать, но не получать; власть отдавать приказы, но не сопереживать; власть действовать в мире, но не быть в ответе за мир. Когда Бога представляют себе таким образом, мы, как однажды выразился философ Уайтхед, отдаем Богу то, что принадлежит кесарю.

Я согласен с Уайтхедом. Бог, которому не хватает силы получать, который ни в коей мере не нуждается в мире, слишком монархичен. Он во многом похож на кесаря, но не очень похож на Христа. Когда я говорю «Бог» в этой колонке, я имею в виду Бога, подобного Христу, в отличие от Бога, подобного Цезарю. Я имею в виду Бога, который присутствует с каждым живым существом на нашей планете и во всей Вселенной, проявляя нежную заботу о том, чтобы ничего не было потеряно. Я имею в виду Бога, Который наполняет вселенную, подобно тому, как эмбрион заполняет утробу матери, или звезды заполняют темное и звездное небо, или рыбы заполняют море. Я имею в виду Бога, чье лицо — это сострадание, а не власть, чье тело — это сам мир. Я имею в виду Бога, который является океаном. Бог, которого христиане видят явленным, но не исчерпанным, в исцеляющем служении Иисуса.

Вера в Бога — это доверие к наличию новых возможностей. А жизнь в Боге заключается в доброжелательном присутствии в каждой ситуации, открытости к неожиданностям, честности в отношении страданий и стремлении к мудрости для повседневной жизни. Я видел такую веру в «Гэнсё». У него не было образа Бога, в которого он вкладывал эту веру. Когда Бог становится океаном, нам тоже приходится расставаться с образами, чтобы не делать из них идолов. И все же мы можем верить в нечто большее, может быть, даже в кого-то большего: в Того, Кто слушает и стремится к нашему благополучию. Это вера, к которой меня тянет, мгновение за мгновением, по мере того, как я пытаюсь идти с Христом, опираясь на помощь Дзен.

Джей МакДэниел